家族を健保に入れたいとき

社員に子どもなど家族が増えたときは、健康保険組合へ届出をし「被扶養者」の認定を受ければ、ご家族も健康保険に加入することができます。

被扶養者とは

被保険者の収入によって生活している家族は、「被扶養者」として健康保険の給付を受けることができます。

ただし健康保険の「被扶養者」になるには、家族なら誰でもなれるというものではなく、「家族の範囲」「収入」など一定条件を満たし、被扶養者として資格があると認定されることが必要です。

健康保険の扶養家族の定義は、会社の扶養手当や税法上の扶養家族とは基準が異なります。

また認定基準にかかわらず、75歳以上の方は後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので、 被扶養者になることはできません。

条件に当てはまる場合は、各事業所の社会保険担当者を通じて、健康保険組合に事由発生日から5日以内に必要書類が到着するように提出してください。

提出が間に合わない場合は、「扶養認定遅延理由書」を併せてご提出ください。

被扶養者の認定条件

被扶養者として認定されるためには、以下の4つの条件を満たしている必要があります。

必要に応じて、詳細をご確認ください。

親族の範囲

被扶養者になれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。また、同一世帯か否かにより条件が異なります。

同一世帯でなくてもよい人

配偶者(内縁を含む)・子・孫・兄姉弟妹・父母等直系尊属

同一世帯であることが条件の人

上記以外の三親等内の親族(義父母等)、被保険者の内縁の配偶者の父母・連れ子

親族の範囲

生計維持関係

主として、被保険者により家族(被扶養者)が生計を維持されていることが条件となります。

原則として、認定対象者の収入が被保険者の年間収入の2分の1未満であり、かつ被保険者により主として生計を維持されていることが必要です。条件を満たしているかどうかは、同居しているか別居しているかで、判断基準が変わってきます。

| 同居の場合 | 別居の場合 |

|---|---|

| 被扶養者の収入が 被保険者の収入の1/2未満であること。 |

被扶養者の収入以上の金額を、被保険者から毎月定期的に仕送りしていること。 ≪仕送り額≫ 被扶養者の収入(給与収入・各種年金なども含む)以上の額 ≪仕送り方法≫ 生活費の送金の事実を証明する、金融機関など第三者が発行した書類(ATMの利用明細票、預金通帳の写しなど)で、振込年月日・金額・送金者・受取人がわかるものが必要です。 (注1)生活費を手渡ししている場合は、送金の事実を確認できないため、原則として被扶養者として認定できません。 (注2)数カ月分まとめて送金することは、被保険者が被扶養者の生活状況を日常的に把握しているとは言えないため、認められません。 原則、毎月仕送りする必要があります。 |

夫婦共同扶養

夫婦それぞれが別々の健康保険の被保険者である場合、その夫婦によって扶養されている(夫婦共同扶養)家族の取り扱いについて、管轄省庁の通知にもとづき、以下の通りとします。

夫婦共同扶養時の扶養認定について

●原則として、年間収入の多い方の被扶養者とします。年間収入とは、過去の収入、現時点の収入、将来の収入などから、今後1年間の収入を見込んだものとします。

●夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、主として生計を維持する(本人の希望する)方の被扶養者とします。

●夫婦の一方が共済組合の組合員であって、当該被扶養者に関し扶養手当またはこれに相当する手当の支給が認定されている場合は、認定されている方の被扶養者とします。

●被保険者の育児休業などの期間中は、被保険者が無収入となりますが、上記によらず被扶養者を異動しないこととします。ただし、新たに誕生した子については、改めて上記の認定手続きを行うこととします。

●配偶者が同じアルプス健保の被保険者の場合には、子の被扶養者異動届(備考欄)に、配偶者の保険証等記号・番号を明記するようにお願いします。

優先扶養義務

その家族を優先して扶養すべき者を、優先扶養義務者と言います。

優先扶養義務者の例

- 対象者に配偶者がいる場合は、その「配偶者」

- 対象者が実の母である場合は、その配偶者である「父」

- 対象者が実の父である場合は、その配偶者である「母」

- 対象者が結婚している子である場合は、その「配偶者」

- 対象者が孫である場合は、その両親である「子」または「子の配偶者」

- 対象者が兄弟姉妹である場合は、その「両親」

被保険者が対象者を被扶養者とするには、以下の要件のいずれかを満たす必要があります。

- 被保険者以外の優先扶養義務者が他にいないこと。

- 優先扶養義務者が無職・無収入などにより扶養能力がないこと。

いずれの場合も、その要件を確認できる書類の提出が必要となります。

申請対象者の父母、配偶者がいる場合は、現況届、所得証明書の提出が必要になります。

両親の認定

夫婦は民法752条により「同居して助け合い、扶助し合う義務」があることから、強い生計維持関係があります。

ご両親夫婦の生活実態、生計維持関係を調査のうえ、両親のうち、どちらか一方の収入が基準額未満でも、ご両親の収入を合計すると、被保険者からの生計費支援がなくても、生計を維持できると判断した場合は、被扶養者と認められません。

収入基準

健康保険法の収入とは、以下のものです。

給与(通勤手当含む)、賞与、年金(障害年金・遺族年金・個人年金含む)、雇用保険の失業給付、出産手当金、傷病手当金、労働保険給付金、不動産収入、株式譲渡益、利子収入など、課税・非課税や、給付目的などを問わず、継続して得られるすべてのものを指し、原則として経費を引く前の収入で判断します。

収入の基準

以下のすべてを満たす必要があります。

●年間収入130万円(60歳以上及び障がい認定者は180万円)未満

(19歳以上23歳未満の被扶養者(配偶者を除く)は、150万円(月額125,000円)未満)

●月額収入108,300円(60歳以上及び障がい認定者は150,000円)未満

●被保険者の収入の1/2未満の収入である

注意

1年間の収入基準(130万円未満)だけではなく、月々の収入基準(108,300円未満)も満たす必要があります。

(19歳以上23歳未満の被扶養者(配偶者を除く)は、月額125,000円未満)

| 収入範囲 | 内容 |

|---|---|

| 給与収入 | パート・アルバイト・内職などの収入(賞与・交通費を含む) |

| 事業収入 | 農業・漁業・商業など、自家営業に基づく収入 |

| 不動産収入 | アパート経営など、土地や建物の貸し付けによって発生する収入 |

| 株式譲渡益 | 株を売買したことによる差額の利益 |

| 利子・酉己当収入 | 預貯金や公社債などの利子、株式の配当金 |

| 公的年金 | 厚生年金、国民年金、共済年金、船員保険年金、厚生年金基金など課税対象ではない遺族年金、障害年金、恩給など |

| 労働保険 | 雇用保険給付金など |

| 社会保険 | 傷病手当金など |

被扶養者と失業保険

雇用保険の失業給付の目的は、受給者の就職を支援し失業中の生活の安定を図ることです。

失業保険受給期間中は、失業給付によって生活が保障されているとされるため、被扶養者とは認められないことになります(ただし、60歳未満の方は基本手当日額が3,612円未満、60歳以上の方は基本手当日額が5,000円未満の場合は被扶養者になることができます)。

自営業・個人事業主の被扶養者認定について

社会保険の制度上、自営業・個人事業主は一般的に地域の国民健康保険あるいは職別の国民健康保険組合に加入することとなっています。ただし、彼保険者の支援がなければ生活ができないという場合は、事業内容や収入状況を確認したうえで、被扶養者として認定される場合があります。

収入金額算定に当たっては所得では算出せず、収入金額で判断します。

被扶養者の国内居住要件

令和2年4月より、日本国内に住所(住民票)を有することが条件となりました。

日本国内に住所を有する者で、原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されているか)によって判断されます。

ただし例外がありますので、以下をご確認ください。

(1) 日本国内に住所を有しないが、日本国内に生活の基礎があると認められる者

これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められ、かつ渡航目的が就労ではない者の場合、日本に住所(住民票)がなくても例外として国内居住要件を満たしていると判断されます。

| 例外該当事由 | 添付書類(写し可) |

|---|---|

| ① 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書など |

| ② 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書など |

| ③ 就労以外の目的で一時的に海外に渡航中の者 (観光、保養またはボランティア活動ほか) |

査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティア参加同意書など |

| ④ 被保険者が海外に赴任している間に出産・婚姻などで身分関係が生じた者であって、②と同等と認められる者 | 出生や婚姻などを証明する書類など |

| ⑤ ①~④までに掲げる者のほか、渡航目的でその他の事情を考慮して日本国内に生活の基盤があると認められる者 | ※個別に判断 |

※書類が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語選翻訳文の添付が必要です。

(2)日本国籍を有しない者で、国内に住所(住民票)があっても被扶養者から除外される者

① 病院もしくは診療所に入院し、医療を受ける者とその者の日常生活の世話をしている者

② 海外で就労しており、日本国内に生活の基盤がないと判断される者

③ 1年を超えない期間で観光・保養などで滞在している者

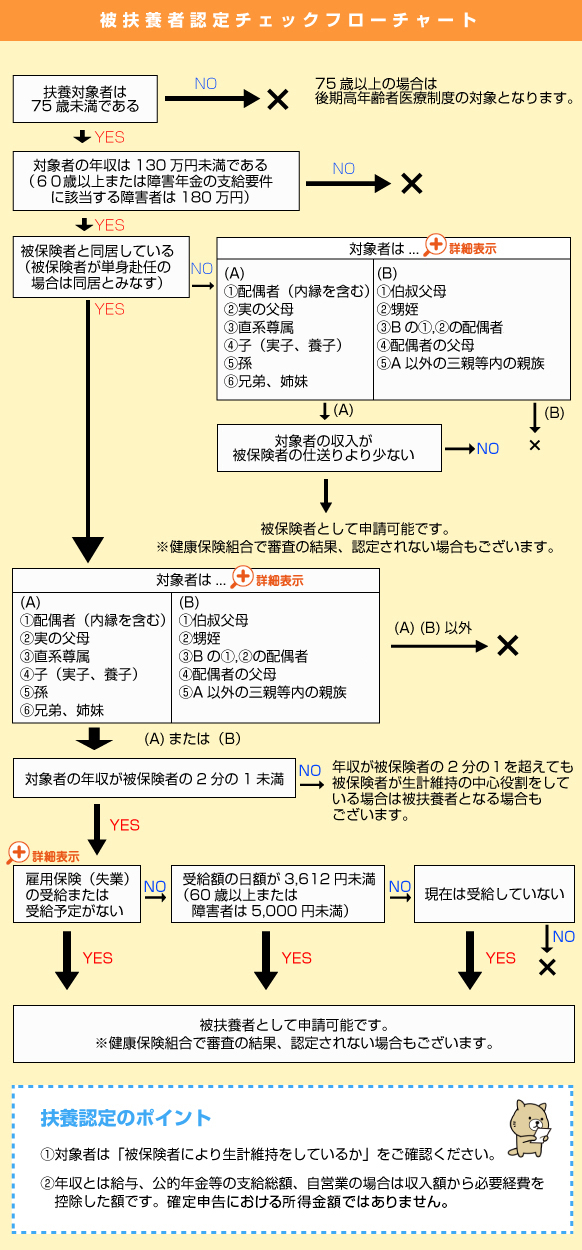

被扶養者認定チェックフロー

被扶養者認定時必要書類一覧

家族を「被扶養者」とするには、認定を受けるために申請が必要です。

申請時に必要な書類をご確認ください。

| 続柄 | 提出書類 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 世帯全員の住民票の写し ・続柄は必ず表示 ・マイナンバーは省略 |

現況届 | 所得証明書(原紙)または非課税証明書(原紙) ※1 |

在学証明書 (原紙) または学生証コピー(両面) |

送金証明書 送金証拠書類 ※2 |

|||

| 配偶者 | ○ | ○ | ○ | ||||

| 子 (養子含む) |

18歳未満 | ○ | |||||

| 18歳以上の学生 | 同居 | ○ | ○ | ○ | |||

| 別居 | ○ | ○ | ○ | ||||

| 18歳以上の学生以外 | 同居 | ○ | ○ | ○ | |||

| 別居 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||

| 実父母 実祖父母 |

同居 | ○ | ○ | ○ | |||

| 別居 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||

| 兄姉 弟妹 孫 |

同居 | ○ | ○ | ○ | ○ (学生の場合) |

||

| 別居 | ○ | ○ | ○ | ○ (学生の場合) |

○ | ||

| 義父母 | 同居 | ○ | ○ | ○ | |||

| 別居 | 被扶養者として認められません | ||||||

*上記以外の3親等内の親族も、条件を満たしている場合に限り被扶養者申請が可能です。

*申請は事由発生日からすみやかにご提出ください。

(事由発生日から5日以降の申請は、資格取得日が異動届の健保受付日となります。)

※1 所得証明書(原紙)または非課税証明書(原紙)について

基本は市区町村発行の所得証明書(原紙)または非課税証明書(原紙)で審査をさせていただきますが、以下に該当する場合は記載の書類を合わせてご提出ください。

※2 送金証明書と送金証拠書類について

[提出書類]

送金証明書

[添付書類]

送金証拠書類 (例)振込用紙、通帳コピー、現金書留の控のコピーなど ※手渡しは不可

- 理由のない別居の場合、提出が必要となります。

現在収入がある場合

| 現在の状況 | 必要書類 | 入手先 |

|---|---|---|

| パート・アルバイト等の収入がある | ・収入見込証明書 | 就労先 |

| 雇用形態の変更により収入が減った | ・収入見込証明書 ・資格喪失証明書(原紙) ※就労先の社会保険に加入していた場合のみ添付 |

就労先 |

| 年金を受給している | ・年金振込通知書(コピー)または年金額改定通知書(コピー) | 年金事務所 から送付 |

| 雇用保険を受給している | ・雇用保険受給資格者証1・3面(コピー) ※受給開始の印字があるもの (受給日額が60歳未満は3,612円未満、60歳以上または障がい者は5,000円未満であること) |

ハローワーク |

| 傷病手当金・出産手当金等を受給している | 支給日額が、60歳未満は3,612円未満、60歳以上または障がい者は5,000円未満であることがわかるもの | - |

| 自営業をしている | ・所得税確定申告書第一表(コピー) ・収支内訳書(白色申告)または青色決算書一式(青色申告)(コピー) |

税務署提出時の控え |

| その他に収入がある | 状況に応じた書類をご提出ください。 | - |

現在無収入の場合

| 現在の状況 | 必要書類 | 入手先 |

|---|---|---|

| 退職をした | ・離職票1・2(コピー) 離職票の発行が遅れる場合は先に「退職証明書」または「資格喪失証明書」(原紙)をご提出ください。 |

元就労先 |

| 雇用保険の受給が終了した | ・雇用保険受給資格者証1・3面(コピー) ※受給終了の印字があるもの |

ハローワーク |

| パート・アルバイトを辞めた | ・退職証明書(原紙) | 元就労先 |